ムドラーファウンデーション インタビュー2

オリッサ州、伝統工芸の真鍮アート、ドクラ/Dhokra。

デザイナーもまた職人とのコラボレーションを通じて変容する。

ムドラーファウンデーションのチェアマンを務めるマナスさんと小野雅子さんに、真鍮工芸のドクラを取り上げたプロジェクトについて詳しく聞いた。マナスさんはオリッサ州出身。フォトグラファー・舞台照明デザイナーであり、小野雅子さんの夫でもある。

海外のデザイナーと山岳地方の先住民族村の職人とのコラボレーション

インドは、カレーだけではない。オリッサには、地域一帯を取り巻く豊かな文化がある。

「オリッサに来てはじめて、みんな驚いていく。オディッシーダンスだけでなく、他にもここにある(芸術性の高い)良いものをもっと知ってもらいたいと思った。」という雅子さん。

はじめは雅子さんのダンスから繋がっていった世界中のアーティスト達とのネットワークは広がっていき、ムドラーファウンデーションは活動を拡大する。昨年はフォトブックを企画し、その中で海外のデザイナー/アーティストと伝統工芸ドクラの職人とのコラボレーションを試みた。タタ・トラスト、キャノン・インディア、オリッサ州政府のサポートを得て、2017年3月にフォトブック『LOST into Art : DHOKRA』を発行した。

伝統工芸の1つである真鍮工芸のドクラ。刷りたてのアート本を見せてもらった。

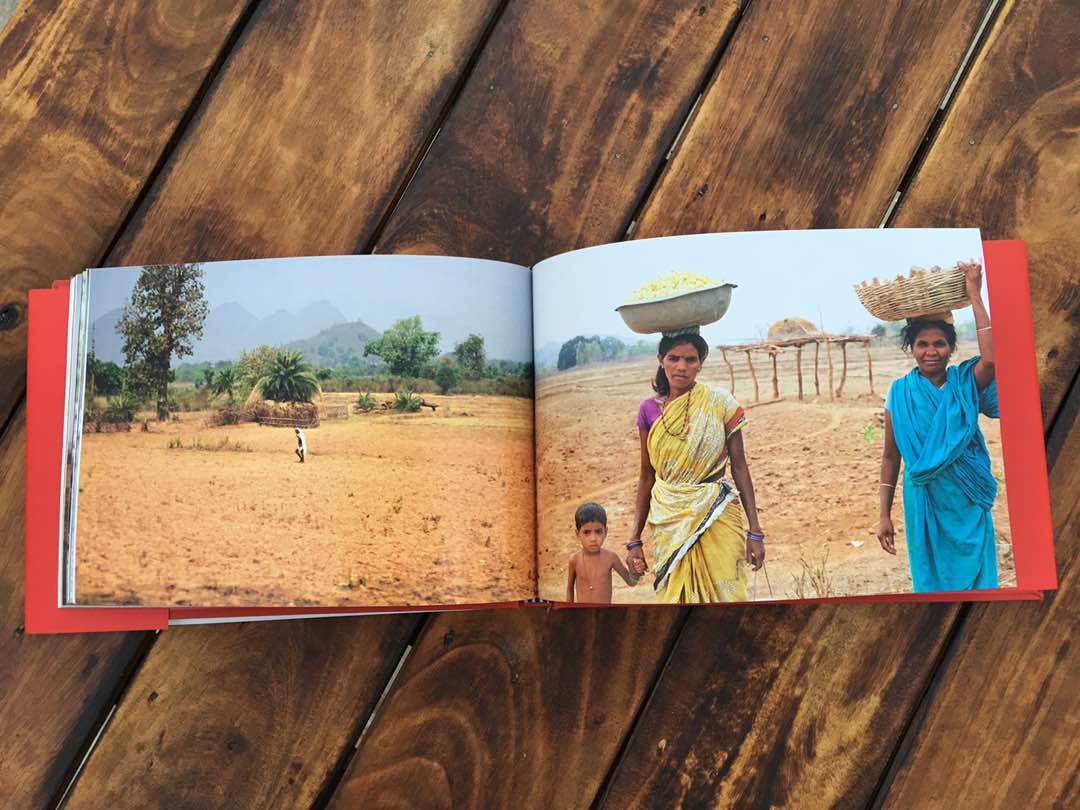

本の中では、職人の制作工程を詳しく見せながら、村の美しい写真と共に、伝統工芸品が越えるべき新しい可能性を探っている。

ドクラのフォトブックを発行するまでの期間は、リサーチから含めると1年と3ヶ月。どんなプロセスでデザイナーと職人のコラボレーションが進められていったのか。

マナスさんはそれを「お互いの知識を交換しながら、新しいものが産まれるプロセスだった」と教えてくれた。

「デザイナーが職人の住む村まで行き、まず制作工程を理解したのちにデザインを起こし、そしてプロトタイプ(サンプル)をつくる。そこではデザイナーが職人に注文して、無理だと職人が言ったとしても、それでも議論し、試行錯誤するということが起こる。それが、新しいものが産まれるプロセスであって、そこからオリジナルなものができる。」と、マナスさん。

新しいデザインは職人にとって初めてのものでもあるし、デザイナーも同様に、職人との作業によって考えが変わっていく。今回のフォトブックの中では日本やヨーロッパの3人のデザイナーが職人とコラボレーションして、まずはアイデアを試作している。

またマナスさんは「マーケットとの繋がりのあるデザイナーと一緒に制作すること、それにサンプルを作ったあとはデザイナーと連携して売る場所を探すことが、大事になってくる。」という。

それは一般にも言えることだが、どれだけ才能があるデザイナーでもマーケットがないと作品は売れないし、パートナーが売らなければ、せっかく作ってもゴミになってしまう。

一般に伝統工芸品には、技術は素晴らしいけれどもデザインは古典的で変化がないため売れないという問題が起こっている。そこに職人たちが正面から取り組み、もしかしたら何かを捨てて新しいものを得て、難しい状況を打開していかないといけない。

実際にこのプロジェクトで関わったドクラの村の工芸技術が、プロトタイプを作るという短期間の試みを経ただけでも確実にレベルアップしていった。

このドクラの本は、ムドラーファウンデーションがはじめて企画した本だ。

ぜひ、他にも数あるオリッサの工芸品の企画も見てみたいと思うが、まずはできたばかりの本を売って回収し、それを次のプロジェクトにつなげる計画である。

つまり、本を作って終わりではない。フォトブックの中でのコラボレーションは可能性を見たものであり、あくまで前兆だ。ムドラーファウンデーションは、真鍮工芸のドクラに対して、これから3年がかりのプロジェクトを立ち上げる。改めて、資金のサポートを募り、デザイナーやマーケッターをオリッサに召集する。職人たちとも連携しながら、試験的に使用し、品評とマーケティングを重ねて行ったのちに、最終プロダクトに落とし込むことを考えているという。

ソーシャルビジネスやフェアトレードといったときに、モノの取引として、どういう形がいちばん彼らにとって良い形なのかと聞いた。今回の例でいうと、ドクラを買った人達のお金をどうやって村に還元するのか。

ドクラの職人に関して言えば、過去20年間、生活が一切向上していないという事実がある。

「私たちにもはっきりとした答えがまだない」とした上で、「ただ単に、村に寄付するのはやめよう」と考えていると、雅子さんはいう。

なぜかというと、一時的にお金を得ると、村の人々はすぐお酒などに使ってしまうという悲しい現実があるからだ。村の生活では体にいいものを母親が料理するので、食事にはそこまで困っていない。教育は先生のレベルは高くはないが無料で行ける学校はある。

なにが村で一番困っているか?と聞いたところ「病気になった時にドクターがいない。」ことだそうだ。「ムドラーファウンデーションとしては、今のところドクターの派遣が必要、と考えています。」それでも一言にドクターといっても『薬』という概念も違うらしい。「自然の中で生きている彼らのほうが賢いこともある。西洋医学をそのまま入れても違うが、(西洋医学の医療機器などが)ないとどうにもならない病気もあったりする。難しいですね。」「そこはドクターを派遣するNGOなどと協力して、ちゃんとした形で収益をフィードバックしたい。」と、雅子さん。

(参考)下の写真はブバネシュワールのショップ、Tribal Worldで販売されている真鍮工芸ドクラ。山岳地域の複数の村でつくられている。村により金属の色が少し違い、すべてが手作業のため同じモチーフでもそれぞれ顔が違う。

ムドラーファウンデーションのもう一つの取り組み、地域への還元の方法としてアートを共有したい。そういった意味においても重要な位置づけである、オディシャビエンナーレについて話を聞いた。

文=小林洋子

写真=ムドラーファウンデーション

この投稿はEnglishで表示できます。